我國科學(xué)家繪制首個結(jié)直腸癌及轉(zhuǎn)移整合圖譜,,助力推出治療新策略

2020-09-04 12:41:32 sunmedia 2400

2020年9月3日,,中國科學(xué)院分子細(xì)胞科學(xué)卓越創(chuàng)新中心(生物化學(xué)與細(xì)胞生物學(xué)研究所)曾嶸研究組,、吳家睿研究組與海軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院(上海長海醫(yī)院)張衛(wèi)研究組聯(lián)合國科大杭州高等研究院系統(tǒng)生物學(xué)重點實驗室和上??萍即髮W(xué)等單位,,在Cancer Cell在線發(fā)表題為Integrated Omics of Metastatic Colorectal Cancer 的研究論文,。該研究工作整合系統(tǒng)生物學(xué)理論,,組學(xué)分析技術(shù)和臨床基礎(chǔ),,基于多組學(xué)圖譜提出了轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌分子分型與個性化治療新策略。

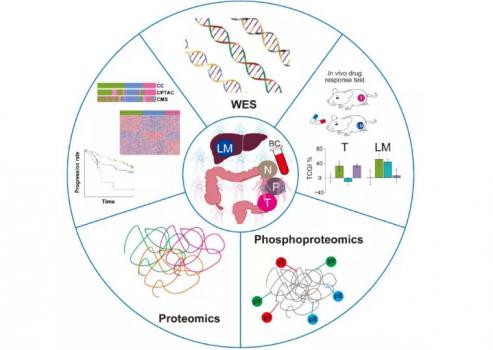

研究團(tuán)隊系統(tǒng)性地收集了轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌患者480個臨床樣本,,包括原發(fā)灶與相應(yīng)的轉(zhuǎn)移灶,,近端癌旁組織及遠(yuǎn)端正常組織;然后對這些樣本分別進(jìn)行了全外顯子測序,、甲基化芯片,、定量蛋白質(zhì)組和磷酸化蛋白質(zhì)組等多組學(xué)數(shù)據(jù)采集,。通過這些臨床大數(shù)據(jù)分析以及與西方人數(shù)據(jù)集的比較,研究人員繪制了首個中國人結(jié)直腸癌及轉(zhuǎn)移相關(guān)的多組學(xué)整合圖譜,。

繪制首個轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌多組學(xué)整合圖譜

此項研究最突出的成果是,,首次系統(tǒng)地揭示了中國人結(jié)直腸癌與轉(zhuǎn)移的分子特征譜。首先,,通過定量蛋白質(zhì)組數(shù)據(jù)分析,,劃分出了三個具有顯著不同功能偏好的結(jié)直腸癌分子亞型,三類亞型的預(yù)后有顯著差異,;特別的是,,基于定量蛋白質(zhì)組的三分型,僅在晚期癌癥患者中,,也能有效區(qū)分預(yù)后,,這為晚期癌癥患者臨床決策和及時治療提供了重要指標(biāo)。其次,,基于原發(fā)灶的磷酸化蛋白質(zhì)組定量譜,,能夠有效判別結(jié)直腸癌患者的轉(zhuǎn)移情況,提示蛋白質(zhì)磷酸化調(diào)節(jié)的異常與腫瘤轉(zhuǎn)移高度相關(guān),;研究還發(fā)現(xiàn)同一患者轉(zhuǎn)移灶相比于原發(fā)灶在基因組水平上并沒有明顯差異,,這與近期Nature發(fā)表的一項涵蓋2520例全基因組測序數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移性泛癌研究結(jié)果一致,提示腫瘤轉(zhuǎn)移灶和原發(fā)灶的基因組特征非常相似,。更重要的是,,轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌的轉(zhuǎn)移灶與原發(fā)灶在蛋白質(zhì)、磷酸化修飾,、激酶底物網(wǎng)絡(luò)水平上卻明顯不同,,表明對于轉(zhuǎn)移性腫瘤的分析需要同時考慮原發(fā)灶和轉(zhuǎn)移灶狀態(tài)。該多組學(xué)數(shù)據(jù)整合研究為加深對中國人群和轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌的理解提供了豐富的資源,。

首個中國人轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌(Chinese colorectal cancer,,CCRC)蛋白質(zhì)分子分型

此項研究的另外一個重要成果是突破精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)靶向治療對基因突變的依賴,直接針對作為藥靶的蛋白質(zhì)進(jìn)行篩選,。研究人員首先基于配對的原發(fā)灶-轉(zhuǎn)移灶的蛋白質(zhì)組/磷酸化蛋白質(zhì)組數(shù)據(jù),,量化分析了激酶與底物相互作用網(wǎng)絡(luò);通過激酶活性富集,、激酶底物相關(guān)性網(wǎng)絡(luò)分析了蛋白質(zhì)亞型之間,,原發(fā)灶和轉(zhuǎn)移灶之間的異質(zhì)性。在此研究基礎(chǔ)上,,研究人員建立了來自22位結(jié)直腸癌患者的31個人源性腫瘤異種移植模型,,并進(jìn)行了三種激酶靶向藥物(Afatinib、Gefitinib和Regorafenib)的藥敏實驗,驗證了來自同一患者的原發(fā)灶和轉(zhuǎn)移灶對同一藥物表現(xiàn)出不同的反應(yīng),。

研究結(jié)果表明,,對于轉(zhuǎn)移性腫瘤的治療不僅是個性化的,甚至是位置特異的,。更重要的是,,在藥敏模型對應(yīng)的腫瘤組織中,三種藥物靶向基因幾乎沒有發(fā)生相關(guān)突變,,然而,,一些腫瘤組織卻顯示出良好的藥物敏感性,這表明在指示藥物敏感性方面,,激酶底物相關(guān)性網(wǎng)絡(luò)的判別可能比基因突變存在與否更為敏感和直接,。通過構(gòu)建激酶-底物網(wǎng)絡(luò)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,該研究為藥效判別提供了準(zhǔn)確的預(yù)測,,從而為癌癥個性化用藥提出了超越基因組分析的新方向,。

基于in-vivo藥敏測試和機(jī)器學(xué)習(xí)的靶向藥物反應(yīng)判別模型

據(jù)悉,在此工作基礎(chǔ)上,,研究團(tuán)隊正在構(gòu)建更大規(guī)模的基于組學(xué)大數(shù)據(jù)腫瘤用藥數(shù)據(jù)庫,爭取早日發(fā)布并在臨床應(yīng)用,,最終使癌癥患者獲益,。

中科院分子細(xì)胞卓越創(chuàng)新中心副研究員李辰(現(xiàn)上海交大醫(yī)學(xué)院公衛(wèi)學(xué)院單細(xì)胞組學(xué)與疾病研究中心質(zhì)譜平臺主管)、博士研究生孫怡迪(現(xiàn)中科院腦科學(xué)與智能技術(shù)卓越創(chuàng)新中心青年研究員),、研究助理崔靜如,、長海醫(yī)院肛腸外科主治醫(yī)師于冠宇和副主任樓征為本文共同第一作者。曾嶸研究員,,張衛(wèi)教授和吳家睿研究員為本文共同通訊作者,。

研究背景

近年來隨著手術(shù)、靶向和免疫治療的快速發(fā)展,,早期癌癥患者的生存率得到很大改善,,但晚期轉(zhuǎn)移腫瘤的治療仍是普遍難題。最近的泛癌(Pan-Cancer)基因組研究表明,,原位腫瘤基因組和轉(zhuǎn)移腫瘤基因組之間的差異甚小,。該結(jié)果進(jìn)而引出了一個急需回答的問題:腫瘤轉(zhuǎn)移相關(guān)的特征體現(xiàn)在哪些分子層面?

此外,,目前大多數(shù)靶向藥物治療是基于基因突變進(jìn)行篩選的,,沒有相關(guān)基因組特征的患者可能因此失去治療機(jī)會,這對晚期轉(zhuǎn)移腫瘤患者無疑意味著更差的預(yù)后,。

顯然,,要解決這些難題與挑戰(zhàn),需要開展基于系統(tǒng)生物學(xué)的腫瘤轉(zhuǎn)移精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究。

文章來源: BioArt

商媒在線

免責(zé)聲明:商媒在線所提供的信息及圖片除原創(chuàng)外,,有部分資訊和圖片從網(wǎng)絡(luò)等媒體收集而來,,版權(quán)歸原作者及媒體網(wǎng)站所有,商媒在線力求保存原有的版權(quán)信息并盡可能注明來源,;部分因為操作上的原因可能已將原有信息丟失,,敬請原作者諒解,如果您對商媒在線所載文章及圖片版權(quán)的歸屬存有異議,,請立即通知商媒在線,,商媒在線將立即予以刪除,同時向您表示歉意,!

相關(guān)推薦

最新資訊

上海禹軒D343H-16C-DN350法蘭蝶閥整裝待發(fā),,助力赤峰煤礦項目建設(shè)

04-20

667

上海禹軒A48Y-64C-DN50彈簧式安全閥交付格爾木熱電廠——保障設(shè)備運行安全效率

04-20

956

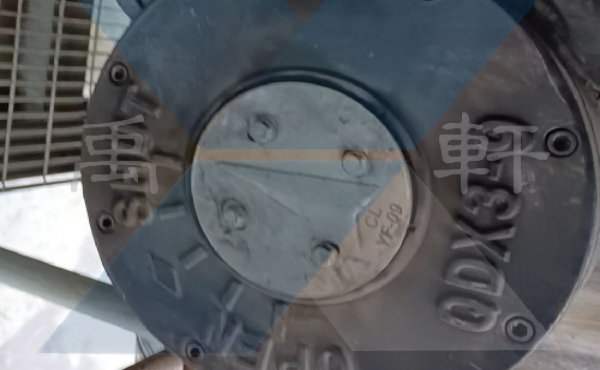

上海禹軒交付石河子電廠蝶閥設(shè)備QDX3-D4電動蝸輪箱——助力電廠設(shè)備高效運轉(zhuǎn)

04-20

203

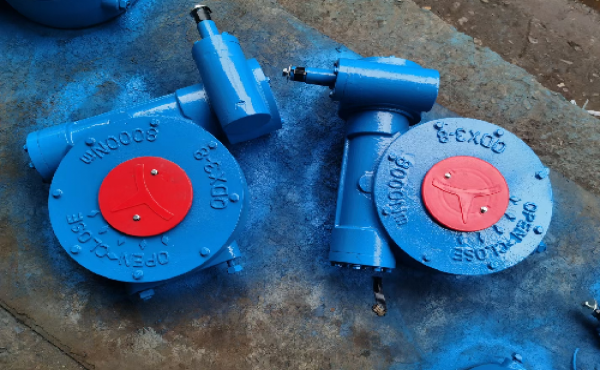

上海禹軒QDX3-D9電動蝸輪箱助力六盤水電廠DN1000蝶閥手動裝置改造項目

04-20

355

上海禹軒Z41H-64C-DN250法蘭閘閥準(zhǔn)備交付河北一工廠蒸汽管道應(yīng)用

04-18

292

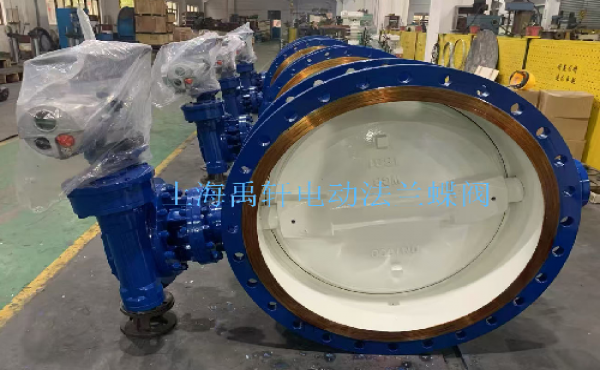

上海禹軒D943H-16C-DN1000電動法蘭蝶閥助力江蘇金橋制鹽廠區(qū)建設(shè)

04-18

580

上海禹軒Q41F-25、32,、40,、50、80不銹鋼球閥助力凱實金橋新材料廠區(qū)項目高效運行

04-18

614

上海禹軒Q41F46-16C-DN100襯氟球閥交付 助力益海(連云港)精細(xì)化學(xué)筑牢安全防線

04-18

901

上海禹軒A42F46-16C-DN100襯氟安全閥助力豐益高分子材料打造安全標(biāo)桿項目

04-18

226

南通睿智超臨界技術(shù)選用巧旭高壓磁力泵,,推動CO?輸送系統(tǒng)安全升級

04-17

391

上海禹軒KZ41Y-25C-DN250抗硫閘閥交付盤錦石油裝備硫化氫管道應(yīng)用

04-17

489

燕山石化選用上海巧旭定制高壓磁力泵,,彰顯國產(chǎn)高端泵業(yè)實力

04-17

746

上海禹軒Z41Y-63C-DN150重型法蘭閘閥助力北京通州化工項目

04-17

162

上海禹軒QDX3-S6手動蝸輪箱與D341F-16C-DN600法蘭蝶閥配套應(yīng)用說明

04-17

837

上海禹軒QDX3-S7閥門蝸輪箱為某工廠管道DN700硬密封蝶閥作新舊更換項目

04-17

940

上海禹軒為國外某工廠DN800法蘭蝶閥定制蝸輪箱,,助力閥門管道安全運行

04-17

236

上海禹軒Q41F-16P-DN150不銹鋼球閥在化工介質(zhì)當(dāng)中應(yīng)用效果解析

04-15

833

上海禹軒QDX3-7二級齒輪傳動蝸輪頭在DN600法蘭蝶閥配套應(yīng)用

04-15

861

上海禹軒A27H儲氣罐彈簧式安全閥為寶雞化工廠安全生產(chǎn)再添一道堅實屏障

04-15

872

綜合資訊

綜合資訊 企業(yè)資訊

企業(yè)資訊 泵閥機(jī)電

泵閥機(jī)電 機(jī)械設(shè)備

機(jī)械設(shè)備 儀器儀表

儀器儀表 鋼鐵冶金

鋼鐵冶金 五金家電

五金家電 家居建材

家居建材 水利環(huán)保

水利環(huán)保 石油化工

石油化工 食品釀造

食品釀造 農(nóng)林牧漁

農(nóng)林牧漁 服飾穿戴

服飾穿戴 招商加盟

招商加盟 產(chǎn)經(jīng)新聞

產(chǎn)經(jīng)新聞 財經(jīng)資訊

財經(jīng)資訊 樓市房產(chǎn)

樓市房產(chǎn) 旅游頻道

旅游頻道 汽車頻道

汽車頻道 餐飲美食

餐飲美食 醫(yī)美健康

醫(yī)美健康 文化教育

文化教育 品牌人物

品牌人物 熱搜資訊

熱搜資訊 智能科技

智能科技 營銷電商

營銷電商 展會報道

展會報道