復旦大學開發(fā)出新型生物發(fā)光探針,助力追蹤轉移的腫瘤

2020-09-04 12:31:08 sunmedia 3033

2020年9月4日消息,近日,,來自復旦大學張凡教授研究團隊(http://nanobiolab.fudan.edu.cn)在Nature Communications雜志發(fā)表了題為NIR-II bioluminescence for in vivo high contrast imaging and in situ ATP-mediated metastases tracing的文章(第一作者LingFei Lu),。該文章報道了一種新型的生物發(fā)光探針可以用于高對比度的活體成像以及體內的ATP介導轉移腫瘤追蹤,。

研究團隊首先合成了一種新型七甲川菁染料FD-1029。該染料的發(fā)射波長位于近紅外第二窗口(1029 nm),,且分子間具有較大的空間位阻,在較高濃度下不易發(fā)生聚集,,能夠擁有較大的摩爾消光系數(shù),。在這基礎上,進一步通過生物發(fā)光共振能量轉移(BRET)和兩步熒光共振能量轉移(FRET)開發(fā)了發(fā)射光位于第二近紅外窗口的新型生物發(fā)光探針(NIR-II-Bioluminescence Probes, NIR-II-BPs)(圖1),。

圖1 近紅外第二窗口發(fā)光的生物發(fā)光探針的制備原理及其發(fā)光過程

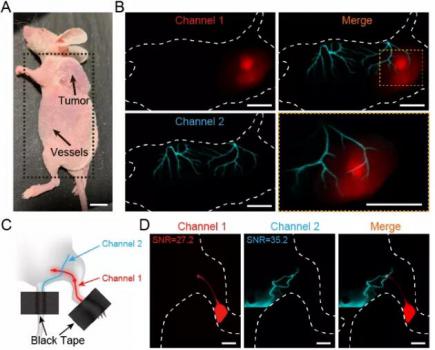

該探針具有良好的生物相容性,,成功應用于小鼠的血管和淋巴管的高質量成像。與相同條件下的近紅外第二窗口熒光成像以及常規(guī)生物發(fā)光成像相比較,,其信噪比提高約5倍,,空間分辨率提高約1.5倍。同時,,由于這種能量傳遞策略的可調性,,這類探針也能應用于多通道的活體標記成像。文中,,作者們成功實現(xiàn)了荷瘤小鼠的腫瘤與瘤旁血管的多通道成像(圖2),。

圖 2 小鼠腫瘤和瘤旁血管的多通道成像以及小鼠下腹部淋巴系統(tǒng)的多通道成像

作者們進一步利用該探針對三磷酸腺苷(ATP)的特異性響應,結合腫瘤組織由于旺盛的新陳代謝往往具有較高的ATP的特點,,成功實現(xiàn)了對腫瘤的高信噪比成像,。在淋巴結轉移瘤的追蹤實驗中,作者對同一小鼠兩側淋巴節(jié)轉移瘤分別進行近紅外二區(qū)熒光成像和生物發(fā)光成像對比,。結果表明,,由于無需外加激發(fā)光源,近紅外二區(qū)生物發(fā)光成像能夠獲得高達83.4的腫瘤/正常組織信號比(Tumor to Normal tissue Ratio)——這一數(shù)值是熒光成像的33倍,。

具有高穿透深度和高分辨率的光學成像技術對于在體的生物醫(yī)學影像具有重要的意義,,長期以來一直是一個挑戰(zhàn)。這項工作證明了通過能量傳遞方式構建近紅外第二窗口生物發(fā)光探針(NIR-II-BPs)的可行性,。這種自發(fā)光方式克服了在體成像過程中外部激發(fā)光的不利影響,。從而能夠實現(xiàn)血管、淋巴管,、腫瘤和轉移瘤的高分辨率成像,。此外,通過選擇不同的發(fā)光團,,這種方法也可以成為一種實現(xiàn)具有不同發(fā)射波長的生物發(fā)光的通用方法,,用以滿足不斷增長的對高對比度多色成像及傳感需求,。

研究背景

光學成像(Optical Imaging),由于其具有非侵入性,、實時,、快速反饋和高靈敏度的優(yōu)點,在體內生物信息可視化中起著至關重要的作用,。然而,,由于復雜生物器官和組織中的內源性熒光團(黑色素,彈性蛋白,,膠原蛋白,,角蛋白,卟啉和黃素等)在外部輻射激發(fā)下會產生自發(fā)熒光,,這使得活體熒光成像時的背景信號升高,,從而限制成像時的信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)。

因此,,諸如生物發(fā)光成像(Bioluminescence Imaging),、化學發(fā)光成像(Chemiluminescence Imaging)、余暉發(fā)光成像(Afterglow Imaging)等不需要外部激發(fā)光的光學成像策略受到了極大關注,。其中生物發(fā)光成像由于其優(yōu)異的生物相容性尤為受人青睞,。迄今為止,生物發(fā)光成像已被廣泛用于跟蹤細胞,,監(jiān)測基因表達,,檢測生物活性小分子,腫瘤成像等領域,。

然而,常規(guī)的基于熒光素酶(Luciferase)的生物發(fā)光探針發(fā)射光往往位于可見光范圍(VIS,,400 nm-700nm),,這使得在將其應用于生物成像時會受到強大的組織吸收和散射干擾,因此難以獲得清晰的成像結果,。

在過去的十年間,,通過生物發(fā)光共振能量轉移(BRET)的策略,生物發(fā)光探針的發(fā)射波長已經被拓展到了具有較低組織吸收的近紅外第一窗口(NIR-I,,700 nm-900 nm),并且獲得了一些具有高信噪比的成像結果,。但散射效應仍然是一個障礙——在較大的組織深度下的近紅外第一窗口生物發(fā)光成像依然模糊,。近年來的研究表明在近紅外第二窗口(NIR-II,1000-1700 nm)生物組織具有更小的吸收和散射,。

因此開發(fā)發(fā)射波長位于近紅外第二窗口(NIR-II,,1000-1700 nm)的生物發(fā)光探針將能夠進一步提高生物活體成像的效果,,具有重要的意義。在將生物發(fā)光過程中無需激發(fā)光源,,具有高信噪比的特點與生物組織在近紅外第二窗口低吸收,、低散射的優(yōu)勢相結合后,近紅外第二窗口生物發(fā)光成像可以實現(xiàn)更高信噪比,,更深組織(~1 cm),,更高空間分辨率的活體光學成像。

文章來源: BioArt

商媒在線

免責聲明:商媒在線所提供的信息及圖片除原創(chuàng)外,,有部分資訊和圖片從網絡等媒體收集而來,版權歸原作者及媒體網站所有,,商媒在線力求保存原有的版權信息并盡可能注明來源,;部分因為操作上的原因可能已將原有信息丟失,敬請原作者諒解,,如果您對商媒在線所載文章及圖片版權的歸屬存有異議,,請立即通知商媒在線,商媒在線將立即予以刪除,,同時向您表示歉意,!

相關推薦

最新資訊

上海禹軒D343H-16C-DN350法蘭蝶閥整裝待發(fā),助力赤峰煤礦項目建設

04-20

674

上海禹軒A48Y-64C-DN50彈簧式安全閥交付格爾木熱電廠——保障設備運行安全效率

04-20

972

上海禹軒交付石河子電廠蝶閥設備QDX3-D4電動蝸輪箱——助力電廠設備高效運轉

04-20

209

上海禹軒QDX3-D9電動蝸輪箱助力六盤水電廠DN1000蝶閥手動裝置改造項目

04-20

360

上海禹軒Z41H-64C-DN250法蘭閘閥準備交付河北一工廠蒸汽管道應用

04-18

298

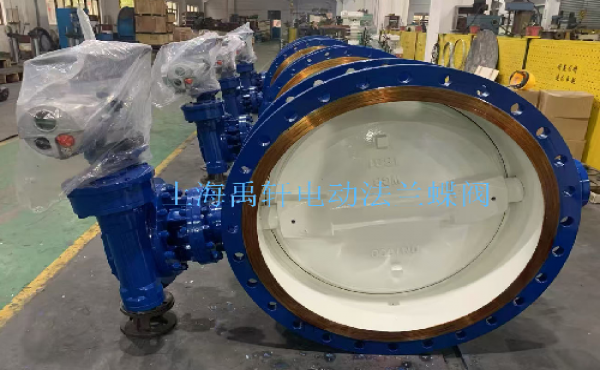

上海禹軒D943H-16C-DN1000電動法蘭蝶閥助力江蘇金橋制鹽廠區(qū)建設

04-18

595

上海禹軒Y43H-DN150不銹鋼減壓閥交付昆山電子制造:精準調控高純度氬氣,、氮氣賦能半導體生產

04-18

223

上海禹軒Q41F-25,、32,、40,、50、80不銹鋼球閥助力凱實金橋新材料廠區(qū)項目高效運行

04-18

622

上海禹軒Q41F46-16C-DN100襯氟球閥交付 助力益海(連云港)精細化學筑牢安全防線

04-18

912

上海禹軒A42F46-16C-DN100襯氟安全閥助力豐益高分子材料打造安全標桿項目

04-18

232

南通睿智超臨界技術選用巧旭高壓磁力泵,,推動CO?輸送系統(tǒng)安全升級

04-17

404

上海禹軒KZ41Y-25C-DN250抗硫閘閥交付盤錦石油裝備硫化氫管道應用

04-17

492

燕山石化選用上海巧旭定制高壓磁力泵,,彰顯國產高端泵業(yè)實力

04-17

761

上海禹軒Z41Y-63C-DN150重型法蘭閘閥助力北京通州化工項目

04-17

165

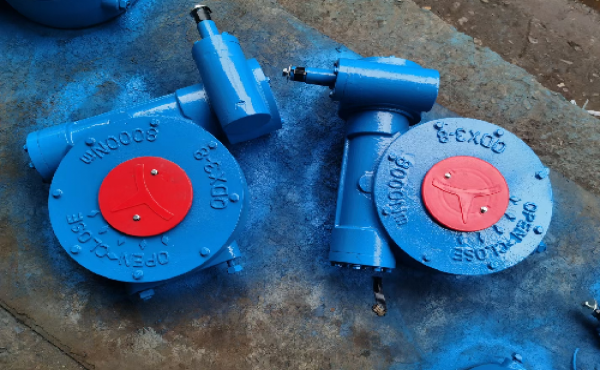

上海禹軒QDX3-S6手動蝸輪箱與D341F-16C-DN600法蘭蝶閥配套應用說明

04-17

839

上海禹軒QDX3-S7閥門蝸輪箱為某工廠管道DN700硬密封蝶閥作新舊更換項目

04-17

943

上海禹軒為國外某工廠DN800法蘭蝶閥定制蝸輪箱,助力閥門管道安全運行

04-17

237

上海禹軒Q41F-16P-DN150不銹鋼球閥在化工介質當中應用效果解析

04-15

834

上海禹軒QDX3-7二級齒輪傳動蝸輪頭在DN600法蘭蝶閥配套應用

04-15

863

綜合資訊

綜合資訊 企業(yè)資訊

企業(yè)資訊 泵閥機電

泵閥機電 機械設備

機械設備 儀器儀表

儀器儀表 鋼鐵冶金

鋼鐵冶金 五金家電

五金家電 家居建材

家居建材 水利環(huán)保

水利環(huán)保 石油化工

石油化工 食品釀造

食品釀造 農林牧漁

農林牧漁 服飾穿戴

服飾穿戴 招商加盟

招商加盟 產經新聞

產經新聞 財經資訊

財經資訊 樓市房產

樓市房產 旅游頻道

旅游頻道 汽車頻道

汽車頻道 餐飲美食

餐飲美食 醫(yī)美健康

醫(yī)美健康 文化教育

文化教育 品牌人物

品牌人物 熱搜資訊

熱搜資訊 智能科技

智能科技 營銷電商

營銷電商 展會報道

展會報道